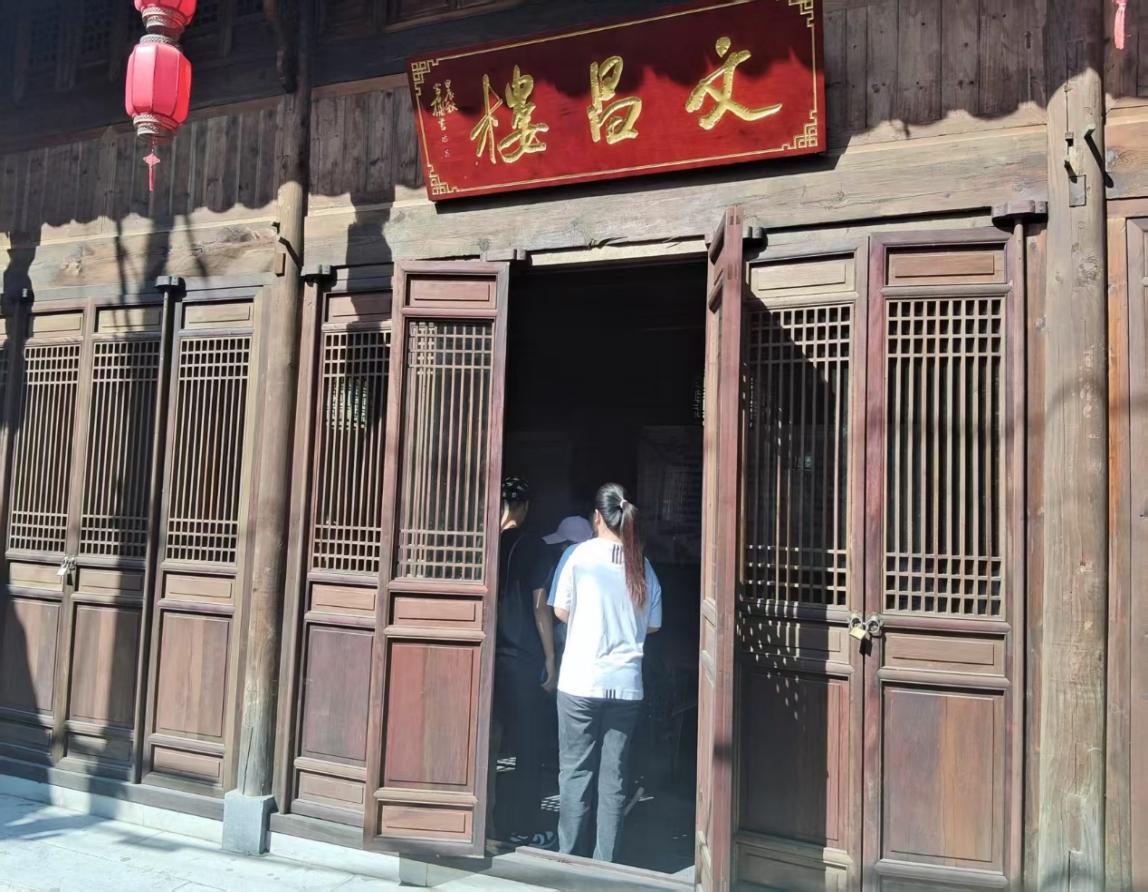

2025年7月4日,安徽师范大学地理与旅游学院赴宣城探究文旅融合驱动下河沥溪街道活化机制调研本科实践团队深入宁国市河沥溪老街,探访皖南花鼓戏研学基地,与宁国市戏剧家协会主席杨素之进行深入交流。在弥漫着茶香与书卷气息的文昌楼内,这位守护皖南花鼓戏十余年的艺术家向青年学子们讲述了这项濒危艺术的传承故事。

(图为团队成员进入皖南花鼓戏研学基地 胡宇翔 供图)

寻根问脉:多元文化铸就百年乡音

文昌楼内,古韵悠长。杨素之抚今追昔,结合墙上的解说牌向团队介绍了皖南花鼓戏的历史脉络。他指出,该剧种从清末的“七大派”到建国后的“四大家”,历经数代戏剧人的传承发展,承载着皖南劳动人民的故事。谈及起源,杨素之强调皖南花鼓戏是文化融合的结晶。太平天国运动后,宁国人口锐减,清末民初湖北、河南、安庆等地民众大规模迁入。鄂东花鼓调、河南灯曲与皖南民间歌舞相互碰撞融合,并吸收徽剧、京剧精华,最终形成以湖北话为载体的新剧种——皖南花鼓戏。

(图为杨素之向团队成员介绍皖南花鼓戏历史 胡宇翔 供图)

艺苑奇葩:乡音入戏 方寸传神

花鼓戏最鲜明的艺术标识是它那流淌着文化混血基因的唱腔。杨素之详细阐释了花鼓戏的艺术特色,其唱腔融合多元文化基因,在湖北花鼓调帮腔基础上经胡琴等伴奏改良,融入笛子、唢呐等乐器,旋律兼具湖北花鼓的激越、河南灯曲的明快与皖南民歌的婉转。在选材上,“我们的戏绝不贴标签,它体现的是老百姓的心理。”杨素之表示,剧目直抵民间生活脉搏反映百姓的日常生活与情感,传递亲情、友情和爱情。“虚物表演”则是其灵魂所在——演员以空手扬鞭象征策马,无桨摆渡演绎行舟,在方寸舞台勾勒万千气象。“无马无舟,全凭心手相传”,这种写意手法将百年前移民“一担箩筐下江南”的漂泊与坚韧,化作动人的舞台诗篇。团队成员随后观摩了经典剧目《春嫂》录像,感受其独特魅力。

(图为杨素之邀请团队成员观摩《春嫂》 李楠 供图)

守正创新:古韵新声润青春

针对创新传承,杨素之重点介绍了多项举措:将传统文化和现代新媒体相结合,拓宽非遗戏剧传播途径;让戏剧以年轻群体易接受的形式展现,推出“方言小品”;加强年轻群体对戏剧的认同感,推出“亲子共演一台戏”模式……

(图为团队成员与研学基地负责人的合影 赵送珍 供图)

访谈尾声,队长赵送珍深有感触,她表示此行理解了非遗存续的双重密码:档案库里的曲谱剧本是根基,但唯有让艺术活在当下——活在少年宫孩童清澈的眸子里,活在西村周末舞台的灯光下,活在《小山变大山》等与时代同频的新作中,这条文化的“母亲河”才能生生不息。(通讯员 王克波)(安徽师范大学地理与旅游学院赴宣城探究文旅融合驱动下河沥溪街道活化机制调研本科实践团队)

推荐阅读: